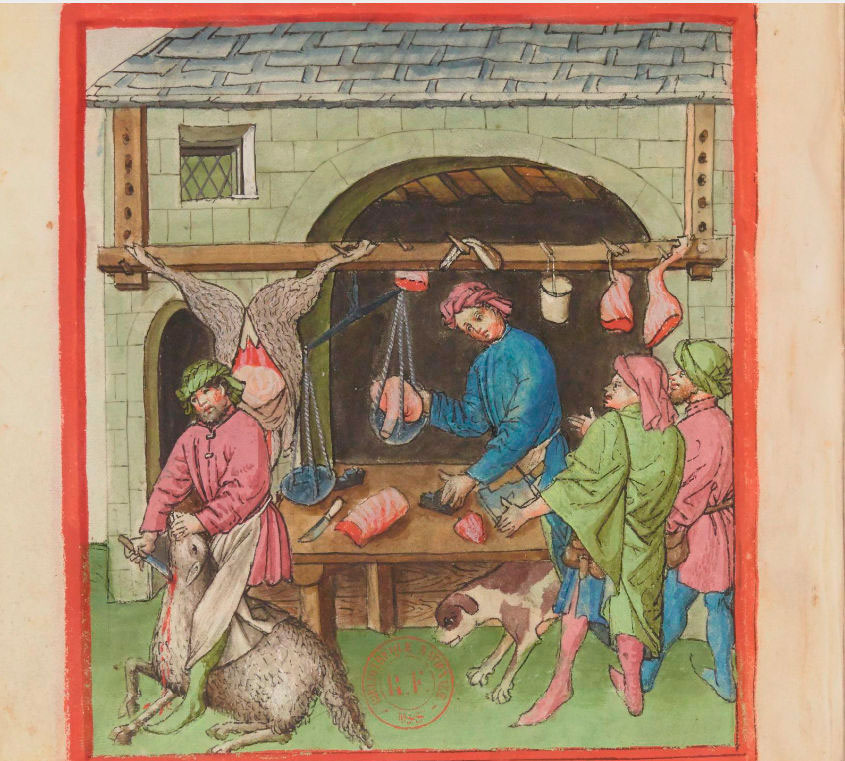

Auguste Piguet parle boucherie

Auguste Piguet (1874-1960), en son temps professeur au Collège du Chenit, fut aussi le plus important historien de La Vallée. Ses œuvres sont nombreuses, pour la plupart appuyées sur des documents d’archives que l’auteur put consulter et recopier pendant des années. Certaines de ces études furent publiées par l’Imprimerie Dupuis au Sentier. Trois ont trait à l’histoire de la commune du Chenit, de 1952 à 1971, une à celle de la commune du Lieu, la première en date, en 1946. Toutes ces publications sont encore disponibles.

D’autres, nombreuses, petites monographies particulières, ont été publiées par les Editions Le Pèlerin.

Il faut rajouter à cela des articles de tous genres parus, soit dans la FAVJ, soit dans des publications telles que celles du Folklore suisse.

Une œuvre folklorique longtemps restée inédite, fut publiée en 1999 par les Editions Le Pèlerin. Ce qui a trait à la boucherie figure ci-dessous.

Boucherie 1

Jour de fête sans pareil que celui où la famille bouchoyait. Si les gosses n’avaient pas été autorisés à demander congé, ils auraient sûrement fait la «buisse » 2. Ne pas assister à la fin du caïon n’est pas admissible.

Nous sommes en janvier. Voici la bête à point. Elle fera dans les seize-vingts (vers 1889, le poids des porcs et des veaux s’évaluait en vingts – système vigésimal) assure grand-père. Le boucher convoqué arrive au petit jour, vers les huit heures, stale 3 au côté. Il amène sur une petite luge à bras divers outils renfermés dans un sac : son grand couteau et la scie des bouchers, des hachons à hacher la viande, une seringue. La maison dispose d’un trabetzet personnel auquel une claie sert de table, et d’une pétrissoire pour laver la bête. On déjeune sur le pouce. Il n’y a pas une minute à perdre si l’on veut se coucher avant minuit.

La bête fait des difficultés pour sortir de son boîton. Elle semble se méfier et se livre à des « éjedattées » du diable. Mais la poigne solide de trois hommes la maîtrise. Le premier saisit les jambes de devant, en en maintenant une au-dessus du trabetzet de façon à couper les forces du cayon. Le deuxième tient les jambes de derrière. Le boucher empoigne la tête par l’oreille, puis plante le couteau.

Des cris stridents retentissent ; les enfants se bouchent les oreilles. Crânement une voisine brasse le sang dans une grande toupine à mesure qu’il s’échappe.

La bête sanglante est enduite de poix cueillie sur le pâturage avoisinant. On la dépose dans la pétrissoire. De l’eau bouillante et versée par-dessus. Un raclet sert à faire disparaître les moindres soies. Le long couteau pare les pieds, enlevant toute aspérité. Alors le corps de l’immolé paraît d’un beau blanc rosé.

Après un dernier lavage, cette fois à l’eau froide, le dépeçage de la bête mise sur le ventre commence sur le trabetzet. Le boucher procède à la décollation ; la tête détachée sera d’ordinaire partagée et ses diverses parties, langue, oreilles, bajoues, mises au sel. Puis le boucher scie l’échine en deux endroits à ras les côtes. Le corps s’ouvre par le dos, ce qui permet d’enlever les organes les uns après les autres, en prenant bien garde de ne point crever la vésicule du fiel. Le foie, le cœur, les poumons (soit le tendre), plus le morceau du cou, serviront à confectionner la réputée frâche. Il en est de même des tripes, dûment lavées et hachées. On n’a pas coutume chez nous de faire un plat spécial des cartilages, crousselle, dépillons.

Voici le moment de débiter le porc, une fois le ventre ouvert.

Les jambes de devant finement hachées avec du lard et du filet, se transformeront en saucisse à rôtir et en saucisson. Les bandes de lard mises au four ainsi que le jambon et le saucisson passeront un ou deux mois au fumage, selon le tirage des cheminées ou le feu qu’on y fait. De 7 à 15 jours suffisent à fumer la saucisse au foie.

Il s’agit aussi de laver minutieusement les boyaux après les avoir renversés, ce qui s’appelle ferrater et l’opération elle-même le ferratage. D’ordinaire la quantité ne suffit pas à la confection des nombreuses saucisses envisagées. Force est

de recourir à un supplément de boyaux de vaches acquis à la boucherie ordinaire voisine. Les boyaux de certains porcs, peu résistants, eu égard à la façon dont ils ont été alimentés, ne sont pas utilisables. Il faut se servir uniquement des boyaux de vache. La vessie, pésuble pour nos anciens, renferme le magnifique boutefas réservé pour une fête familiale.

Cette série d’opérations a pris des heures. Midi s’approche. La mère a préparé une fricassée de sang dûment assaisonnée. C’est encore le seul moyen d’utiliser le sang. A peine si quelque charcutier commence d’offrir des boudins. D’ordinaire le sang de porc se donne volontiers. Des parents, des voisins en profitent. Des pauvres viennent en chercher une pleine potée.

On ne peut s’éterniser à table, car on tient à en finir de bonne heure. Muni de deux hachons qu’il manie simultanément, le boucher hache menu la viande à saucisses sur un billot à trois jambes légèrement creusé, d’abord le surchoix, c’est-à-dire les jambes de devant, le filet et le lard destiné aux saucissons et à la saucisse à rôtir.

Après que le boucher ait haché le surchoix, il hache les morceaux de second choix : viscères, tripes, cartilages et les rebuts, ce qui donnera la frâche.

Chaque qualité, pesée en particulier, devient l’objet d’une manutention à part.

Il convient d’ajouter une livre de sel pour 40 livres de saucisson (ou de saucisse à rôtir). Une livre sur 30 lorsqu’il s’agit de frâche, car une certaine quantité de choux a préalablement été ajoutée à la masse hachée. D’ordinaire, on se contentait de deux têtes de choux par porc. Mais certaines familles désireuses d’allonger leur provision, allaient jusqu’à quatre têtes, jeu dangereux, car la frâche se conservait moins bien si la proportion de choux dépassait la norme. L’opérateur n’oubliait pas un peu de salpêtre pour communiquer aux salaisons une belle teinte rouge, des coriandres, du poivre et de l’ail selon le goût des clients pour la frâche.

A la grillée, faite en petite quantité, on ajoutait un peu de marjolaine et de vin blanc. Cette marchandise non fumée devait se manger fraîche. Tout au plus pouvait-on la conserver pendant un mois si le temps se maintenait au froid.

Le goûter de quatre heures vient un moment interrompre les travaux qui reprennent ensuite de plus belle. La pâte de chaque espèce de saucisse se pétrit à part avant d’être mise dans la seringue, au bout de laquelle se fixe le boyau à remplir. Ces instruments firent apparition vers 1850. Ils sont propriété du boucher qui les transporte au domicile des clients. Les seringues firent à la longue disparaître le procédé primitif du tube de fer en tronc de cône dans lequel un bâtonnet de bois enfonçait la pâte (remplissoir).

Les saucisses s’amassent dans trois grandes corbeilles. On les pourvoit chacune d’un chevillon de bois préparé à l’avance, Grillée et frâche sont prêtes à partir pour la grande cheminée. Il se fait tard. La ménagère commence à s’inquiéter. Une superbe boucle de brillée mijote dans la grande poêle dans la vaste cuisine borgne. Un plat de pommes de terre au lait complétera le régal. Une salade aux choux ne saurait manquer non plus. Tout retard serait fatal. Au poyle voisin, la table est mise. Le boucher sera naturellement des nôtres ce soir. Ses saillies en patois et ses lazzis mordants combleront d’aise grands-parents, parents et enfants. Nul ne s’entend comme lui à dessuyer (contrefaire le prochain), présenter les choses sous un jour comique.

On le redoute pourtant, le vieux boucher, maniaque du larcin. Il excelle dans l’art de dissimuler dans quelque recoin quelque bon morceau qu’il glissera au dernier moment dans son sac. Une autre fois, notre homme feint d’avoir pitié des corbeaux. Il empoigne un « rebut » – en réalité un morceau de choix – et le jette par la fenêtre entr’ouverte dans la neige en s’écriant : voilà pour le corbeau. Sur le tard, profitant des ténèbres propices, il saura retrouver le soi-disant rebut, soyez-en sûr.

S’il s’agit d’une bagatelle, mieux vaut fermer l’œil, dit papa que de se brouiller avec le vieux praticien aux sévices quasi indispensables. Si nous lui faisons des misères, il serait capable une autre fois de nous laisser en plan.

Si adroit qu’il fût à profiter sitôt que le patron tourne la tête, notre boucher se vit un jour fort embarrassé : quelques aunes de boyaux de vache cachés au fond d’une de ses poches s’échappèrent lorsqu’il voulut sortir son mouchoir !

Le terme de frâche, aujourd’hui nom local de la saucisse au foie, dut être autrefois connu de tout le Pays romand. Ne le retrouve-t-on pas en Valais dans la combinaison « saucisse de frâche » ?

Notre frâche combière se distingue des produits similaires de la plaine vaudoise, jugés fort inférieurs, par une saveur et un fumet sui generis. Le mot frâche, francisation du patois frâta, est d’un emploi si constant dans le pays combier que beaucoup le croient français. Certaine dame de chez nous, établie en ville depuis peu, demandant une livre de frâche dans une charcuterie, fut toute interloquée de voir qu’on ne la comprenait pas.

Demain les gosses devront jouer des jambes. Il leur incombera de porter la boucle de grillée traditionnelle à leurs nombreux oncles et tantes établis aux quatre coins de la commune.

Les procès-verbaux du Conseil du Lieu (dès 1675) nous l’apprennent, le droit de boucherie et de boulangerie s’adjugeait au plus offrant. Le dernier miseur s’engageait à vendre du pain de froment et de la viande aux prix fixés par une convention (transon). En 1694, la boucherie échut aux sieurs Hostes du Lieu pour le principal de

3 florins sans vins. Le concessionnaire était l’objet d’une surveillance incessante. Les réclamations pleuvaient. On se plaignait du poids insuffisant et de la majoration des prix. Il était d’autre part loisible aux éleveurs de tirer parti d’un veau atteint de la « cheville », d’une bête en train de dépérir, d’une vache « bruille » (nymphomane), d’une dite inolière (ne portant pas le veaux) par une ordonnance souveraine ; d’une « grolle » qui ne payait pas sa nourriture, d’une chèvre hors d’âge. Le concessionnaire se chargeait parfois de les acheter, sinon chacun pouvait tuer, mais exclusivement pour son propre usage.

Cette viande, trop souvent de qualité douteuse, se mettait au sel ou servait à faire de la saucisse dure comme du bois. Pendant l’année de la misère (1816), on en servait régulièrement aux malheureux batteurs en grange. Ceux-ci ne recevant aucun salaire pour leur dur labeur, on estimait que leurs peines valaient plutôt moins que leur nourriture. Certains, pour être embauchés à la journée nourrie, durent même s’engager à rembourser un crutz par jour au patron.

Ce qu’il fallait faire pour ne pas simplement crever de faim. C’était ce qu’on appelle parfois le bon vieux temps !

Patrimoine Vallée de Joux

1 Auguste Piguet, Vieux métiers de la Vallée de Joux, nourriture-habillement, Monographie folklorique, cahier A, Editions Le Pèlerin, 1999, pp. 33 à 36.

2. Ecole buissonnière.

3. Mot inconnu, peut-être mal transcrit par la copiste.

nullement effarouchée par le spectacle. Tout est prêt pour recevoir les différentes parties de la fête.