Ils faisaient partie de manière intime de la vie des villages. Nos gens les servaient tous les jours. Ces chemins allaient par les champs, qu’ils montaient ou descendaient. Ils grimpaient jusqu’au niveau des pâturages. Ici c’était une forêt qu’ils traversaient, là une combe qu’ils longeaient. Ils joignaient le bas au haut. Ils conduisaient à des chalets dont certains même ont disparu.

Leur origine remontait parfois à l’arrivée de l’homme en nos contrées. D’aucuns furent abandonnés déjà il y a fort longtemps, car une nouvelle voie avait été tracée d’un point à l’autre qui faisait moins de contours, qui était plus pratique en fait de dénivelés. C’étaient de braves chemins. Ils ont servi pendant des siècles, et puis un jour leurs utilisateurs les ont abandonnés, car désormais les machines permettaient de creuser des voies plus directes dans le terrain. L’homme commençait sérieusement à rebouiller la terre pour la mettre à convenance. Il n’arrêterait plus jamais, trouvant bon de pouvoir dominer cette nature qu’auparavant il avait traitée avec moins d’ambition voire avec du respect.

Une disparition progressive. Le passage des machines, pour une raison ou pour une autre, aplanit les bords. Le bétail s’y met aussi quand il s’agit de pâturage. La nature de même se mêle à ces intervenants pour combler des traces trop évidentes, pour les charger de matériaux divers, de feuilles et de terre, au point que les promeneurs ne les distinguent plus qu’avec peine. Certes, l’œil attentif les décèle encore, mais il faut chercher, il faut déduire, il faut aussi consulter les vieilles cartes pour retrouver l’entier de leur parcours.

Samuel Aubert s’est lui aussi soucié de ces chemins dont la disparition en fait n’affecte personne. Le commode a son prix.

Ici-bas toute chose a une fin, même les chemins de montagne. Que l’on construise une route, en voilà plus d’un voué à l’abandon. La végétation l’envahit peu à peu et quelques années suffisent pour amener sa disparition. Les gendarmes qui ont habité autrefois le Chalet-Capt auraient actuellement quelque peine à reconnaître le chemin qu’ils utilisaient chaque samedi, la hotte au dos, pour aller aux provisions. Les framboisiers, de hautes et folles herbes, des buissons, en ont progressivement pris possession. Et l’ancien chemin de ronde, qui suivait avec tant de caprices le mur frontière et les sinuosités du relief, a subi le même sort 1.

Fait partie de ces chemins, l’un des plus romantiques, et dans le souvenir l’un des plus chers. Dès l’entonnoir de Bonport, ou plutôt dès l’ancien Creux Martinet qui a lui aussi disparu, comblé avec les détritus du village, quelle chance inouïe pour ces rucloneurs patentés que nous avons tous été, ce chemin monte en diagonale au pied des rochers et de la forêt sus-jacente, pour s’en aller contre l’ouest et retrouver au haut des champs les maisons foraines de l’Epine-Dessous et de l’Epine-Dessus.

Bonport était alors un lieu animé, tout anciennement par des installations industrielles nombreuses, complexe réduit dès le XVIIIe siècle à un moulin et à une scierie, bâtiments d’utilité publique auxquels il faut rajouter une jolie maison d’un style un peu bernois inusité à La Vallée. Nos gens allaient là-bas moudre leur grain, comme aussi y faire scier leurs planches, leurs lambourdes, leurs boudrons, leurs poutres, leur marin pour tout dire. Quand il s’agissait de matériaux légers et qu’ils habitaient les hauts, ils pouvait utiliser le chemin que l’on vient de décrire. Quand il fallait charrier du lourd, ils passaient obligatoirement par le bord du lac. Notons ici qu’il n’y avait alors aucun chemin de Bonport à la Tornaz comme cela se trouve aujourd’hui, celui-ci créé en 1905 par la Société de développement des Charbonnières retrouvée là en sa première année d’existence et en ses premiers travaux.

Mais l’attrait pour l’histoire vue sous son aspect romantique et pour cette sente en voie de disparition, sous les herbes, sous la poussée du terrain, sous les branches et les cailloux, le passage reste cependant possible, tient à ce que d’une part il y avait une jolie demoiselle à marier à la maison de Bonport 2, Eva fille d’Armand Rochat, et que d’autre part se trouvait un prétendant à l’Epine-Dessus sus-jacente, Samuel-Frédéric Rochat dit Sami. Une fois de plus que beaucoup convolent entre Rochat n’étonnera personne. Et ainsi il faut imaginer les allées et venues d’un point à l’autre des deux amoureux. Ils ont de cette manière pour nous autres descendants, marqué ce chemin d’une trace indélébile. Ils nous faut avoir de la reconnaissance pour ces deux tourtereaux qui devaient au final se marier et donner naissance à une smala impressionnante dont la complexité est à découvrir, sur les arbres généalogiques anciens ou modernes.

Comme on aime à emprunter ce chemin dont le haut a disparu depuis longtemps au niveau des champs où il n’est même plus visible. Les travaux agricoles l’ont fait disparaître. Mais le bas suffit à renouer avec nos évocations romantiques. Si vous empruntez ce chemin à la descente, la Dent de Vaulion est en face de vous et à vos pieds vous avez le lac Brenet dans sa beauté discrète mais attachante pour qui habite ses rives. Il y avait un clédar. Des frênes ont poussé sur ses bords, les herbes folles sont aussi de la partie, des cailloux descendent des rochers que personne ne ramasse plus. Il se fait bien discret, notre chemin. Mais jamais, non jamais, il ne nous fera oublier ces deux êtres qui l’avaient emprunté si souvent autrefois. Ils sont devenus nos héros!

Samuel Rochat de Tsun en parle d’une manière moins romantique:

On avait gardé contact avec l’Epine. Pour les travaux agricoles, nous étions sous les ordres du grand-père Sami et de la grand-mère Eva. Sami était un homme actif mais rude. Il ne voyait par ailleurs de beau que l’Epine. Et quant à nous autres enfants nés au village, il n’avait pour nous que ces termes un peu méprisants:

- lIs ne sont pas de l’Epine!

On le craignait, lui qui nous accordait plus de reproches que de bons mots.

Toute autre était la grand-mère Eva. C’était une personne gentille et souriante. On l’aimait bien. Elle nous donnait du bon pain, cuit là-haut au four de molasse de la maison. Cette grand-mère était une femme exceptionnelle, forte comme un homme, qui ne craignait pas de décharger elle-même les chars de foin. Elle remplaçait souvent les hommes à la traite, malgré de mauvaises jambes qui la desservaient 3.

R. Rochat

1 Les petits chemins de la montagne, La Revue du 4 septembre 1932.

2 Disparue dans un incendie le 22 décembre 1898.

3 De Jules de l’Epine, tome premier, Editions du Haut-du-Village, 1997. Légèrement remanié.

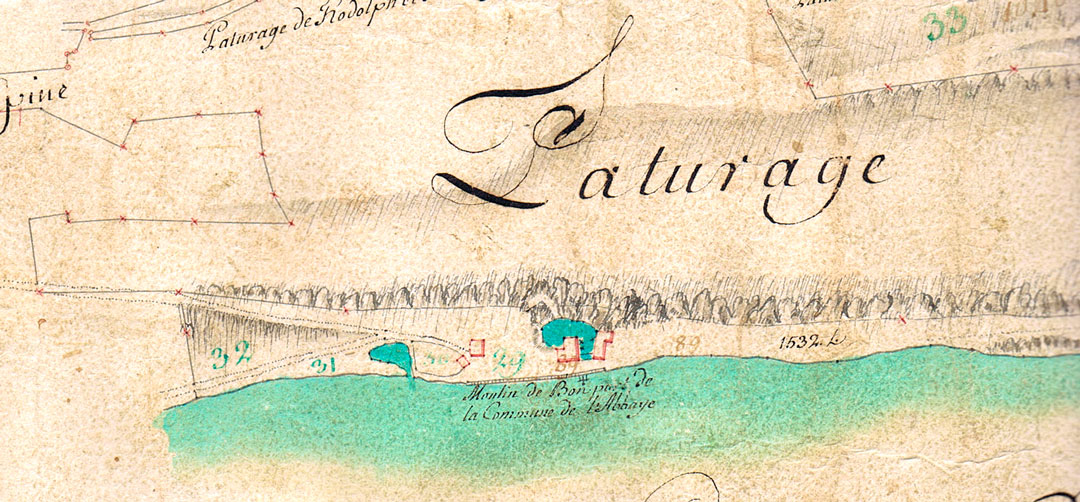

La seule carte vraiment réaliste du XVIIIe siècle. Elle émane curieusement des arpenteurs de Louis XVI venus en notre pays faire de l’espionnage «géographique» avec l’autorisation de LL.EE. et sous leur regard bonasse! Situation presque incroyable qui a été décrite dans un précédent article de la FAVJ. Ces messieurs interprètent nos

toponymes à leur façon. Ainsi L’Epine devient Les Pines! Le chemin de Bonport à ce

hameau est parfaitement tracé, preuve de son utilisation régulière. Pour ce même chemin, la carte fédérale Le Sentier, 1 : 25 000, 2000, n’offre plus qu’un traitillé discret. Une sente oubliée dont la disparition sur les cartes ne tardera sans doute pas.