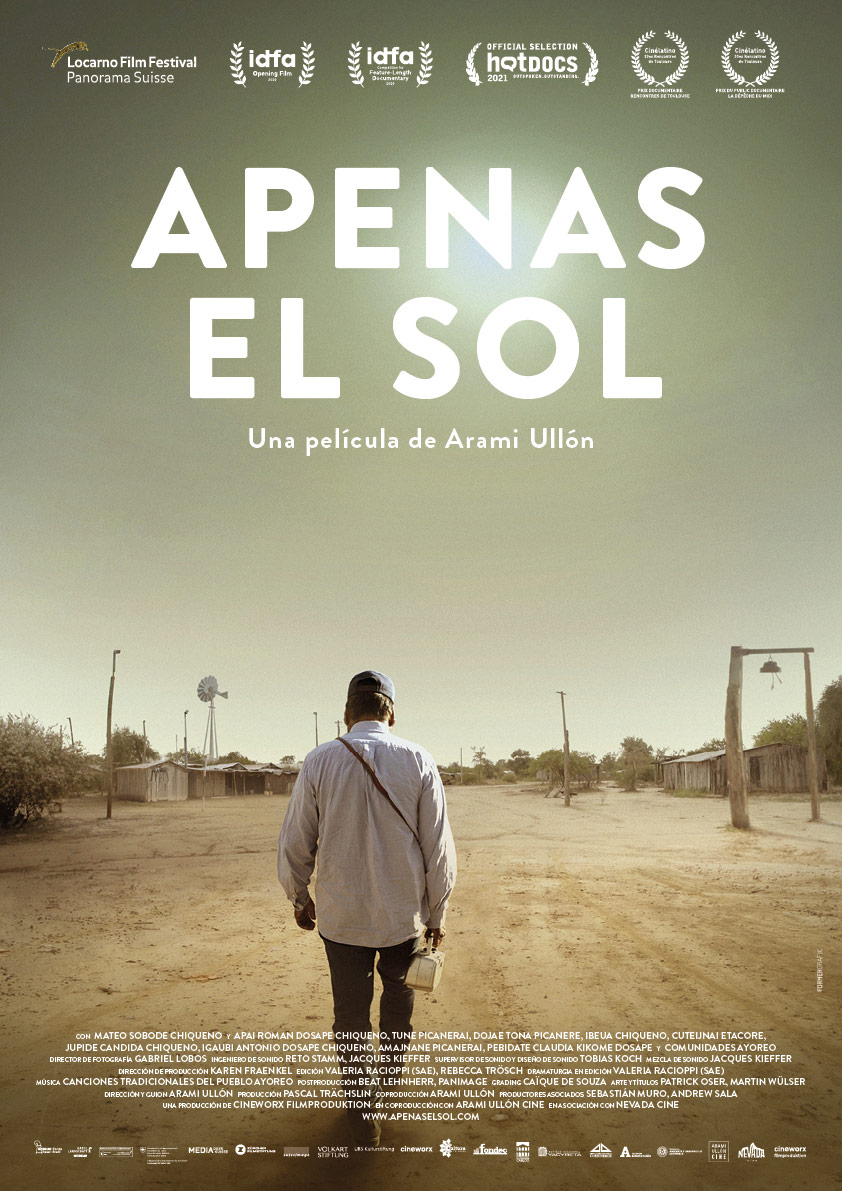

En janvier, Cineworx et Ciné-Doc, vous présentent APENAS EL SOL de Arami Ullón, un film documentaire pour raconter l’histoire du peuple Ayoreo et la préservation des cultures des communautés indigènes qui ont été forcées de quitter leur territoire.

Mateo Sobode Chiqueño, un membre de la communauté, recueille les témoignages de ce peuple indigène depuis qu’il a été expulsé de ses terres dans les années 1960. A l’aide d’un vieux magnétophone à cassette, il parcourt inlassablement la région aride du Chaco au Paraguay pour enregistrer les histoires et les chants d’autres Ayoreo. Comme lui, ils sont nés dans la forêt, libres et nomades. Ils n’avaient pas de contact avec la civilisation, jusqu’à ce que des missionnaires religieux les forcent à abandonner leurs habitudes et leur territoire ancestral.

Après le bouleversant « El tiempo nublado », la réalisatrice revient avec un documentaire humaniste et poétique. Le film ouvre une porte sur une histoire complexe, et contribue à sauver et à donner forme à une mémoire commune.

En collaboration avec FILMAR en América Latina

APENAS EL SOL de Arami Ullón

Suisse, Paraguay, 2020, 75’, VOSTFR, 0/12 ANS

Bande-annonce: https://youtu.be/dn15xSOpj1Y

Vallée de Joux

Dimanche 16 janvier à 10h30

Cinéma La Bobine

Arami Ullón – Réalisatrice d’Apenas el sol

Propos recueillis par Giorgia Del Don – Cineuropa

Giorgia Del Don : Aviez-vous prévu dès le départ d’évoquer de nouveau votre terre natale ? Dans quelle mesure le fait d’être paraguayenne a-t-il influencé la réalisation du film ?

Arami Ullón : Vivre la plupart du temps en Suisse m’a aidée à comprendre qu’une partie des Européens, encore trop grande à mon goût, observe les peuples indigènes selon une perspective idéalisée, romantique et «exotique». Ce regard est différent de celui qu’ont certains secteurs de la population paraguayenne, un regard qui au lieu de les idéaliser les discrimine, nie leur origine, leur hérédité culturelle et continue, encore aujourd’hui, de les nier en tant qu’habitants du pays. Toutes ces tendances sont le résultat de l’optique coloniale en vigueur.

Le fait d’être paraguayenne a facilité ma compréhension de certains mécanismes d’exclusion appliqués de manière similaire sur d’autres groupes qui sont cibles d’exclusion sociale, considérés « inconvenants » par rapport au système.

Je crois que cela m’a aidée, d’évoluer entre ces perceptions en faisant l’effort conscient de ne pas me positionner ni en faveur de l’une, ni en faveur de l’autre. Je savais qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre un processus profond d’enquête et d’apprentissage qui allait durer des années.

La réalité que vous filmez est très complexe. Comment êtes-vous parvenue à saisir cela ?

Oui, les réalités que nous abordons dans le film sont très complexes. Et il est important de mentionner plusieurs personnes qui ont rendu possible une enquête adaptée et sensible. La première rencontre que j’ai faite est celle de Benno Glauser, qui vit depuis plusieurs années au Paraguay et qui, comme moi, faisait un exercice constant de changement de points de vue et travaillait avec le peuple ayoreo depuis de nombreuses années. Glauser a pris le temps et il s’est armé de patience pour m’expliquer chaque détail sur ce que je lui demandais. Puis se sont ajoutés d’autres regards et d’autres personnes qui connaissaient en profondeur le cas ayoreo : Miguel Alarcón, Daniel Gomez et Miguel Lovera, tous membres de l’O.N.G. Iniciativa Amotocodie, qui siège au Paraguay.

Naturellement, nous en avons discuté avec le producteur, Pascal Traeschlin, avec Sabrina Blanco, réalisatrice et écrivaine argentine qui a travaillé avec moi à la supervision du traitement, avec mon compagnon Patrick, qui prend toujours part à mon processus créatif et avec qui j’ai discuté des aspects qui m’interpellent de manière intime et personnelle. Et plus tard, j’ai eu un dialogue constant, enrichissant et nécessaire, sur la dimension socio-politique et sa traduction esthétique et formelle, avec la monteuse, Valeria Racioppi.

Mais tout cela n’aurait pas eu le même poids dans l’expérience de passer du temps avec la communauté ayoreo. Etre avec Mateo, avec sa famille et avec les membres de sa communauté. C’est là que s’est concrétisé l’apprentissage et qu’ont commencé de se renforcer les liens nécessaires qui ont ensuite permis de tisser le récit visuel et sonore.

Comment avez-vous rencontré Mateo et comment êtes-vous parvenue à obtenir sa confiance ?

J’ai rencontré Mateo dès mon premier voyage avec Glauser dans la région du Chaco. Mateo est un vieux collaborateur Glauser et d’Iniciativa Amotocodie. Mon arrivée dans cette communauté, toujours accompagnée de personnes que Mateo connaissait depuis des années, a indubitablement été fondamentale pour créer un climat de confiance entre nous.

Cela dit, Mateo et moi avions aussi besoin de nous connaître, de dialoguer, de reconnaissance mutuelle. Au-delà de ça, nous avons fait plusieurs voyages dans différentes communautés et ceci m’a donné la possibilité non seulement de reconnaître la géographie du territoire du Chaco comme défi logistique comme contexte narratif, mais aussi comme aide pour comprendre le lien indissoluble que Mateo entretenait avec d’autres vieux Ayoreo.

Le regard clair et posé de Mateo et la relation étroite qu’il entretient avec la communauté ont été les éléments qui m’ont indiqué quel dispositif employer, quelle était la forme cinématographique la plus adaptée et, clairement, quels allaient être les personnages centraux. Il est important de souligner que nous n’avons pris caméra et microphone qu’après trois années d’enquête. Avant, ç’eût été prématuré.

Pouvez-vous me parler de votre approche esthétique, de la manière dont le regard se rapporte à la réalité qu’elle observe ?

Avant tout, je travaille avec des personnes à qui je fais complètement confiance. Je fais un travail préliminaire avec les membres clefs de l’équipe, pendant lequel nous définissons les configurations de base. Ensuite, je me concentre davantage sur le fait que chacun des membres de l’équipe a une compréhension profonde du thème du film. Je passe beaucoup de temps à écrire les raisons de mes choix et de mes décisions et j’en discute amplement avec l’équipe, mais je cherche surtout à leur transmettre les aspects émotionnels et existentiels qui m’intéressent.

A partir de tout cela, nous avons défini un langage visuel que Gabriel Lobos est parvenu à traduire avec sensibilité. Nous cherchions une proximité avec les gens, un travail esthétique sans sensationnalisme, mais avec des textures, des gros plans. Une caméra poétique mais sobre, qui se laisse influencer par le contexte, par le langage corporel, par le paysage aride et poussiéreux, par la chaleur, par le rythme de la vie de ces communautés et la dévastation environnante, sans complaisance.

J’ai été très frappée par le fait que vous ayez décidé de choisir comme point focal dans le film le travail de mémoire de Mateo en en faisant un «maître de cérémonie». Etait-ce effectivement son objectif, de libérer son histoire de l’oppression extérieure, de points de vue extérieurs ?

Il serait candide de penser le libérer de cette même oppression que le fait de filmer implique. Mais en étant conscient de ce mécanisme, l’intention était qu’à l’intérieur de sa voix puisse s’ouvrir un espace qui se réfère à la transmission orale de la tradition ayoreo, des rencontres à travers lesquelles il se raconte, écoute, partage, pour faire en sorte que la mémoire ne cesse d’être transmise aux nouvelles générations. Mateo recueillait ses paroles depuis bien longtemps avant que nous arrivions, à travers les interviews et enregistrements de récits et chants qu’il réalise depuis les années 1970. Ouvrir un espace de rencontre et créer une plateforme était l’objectif, tout en étant pleinement conscients qu’il y a un réalisateur, un monteur et un producteur qui, à l’étape suivante, décideront quelles parties de ces longues conversations constitueront le corps du film.

Ciné-doc